News

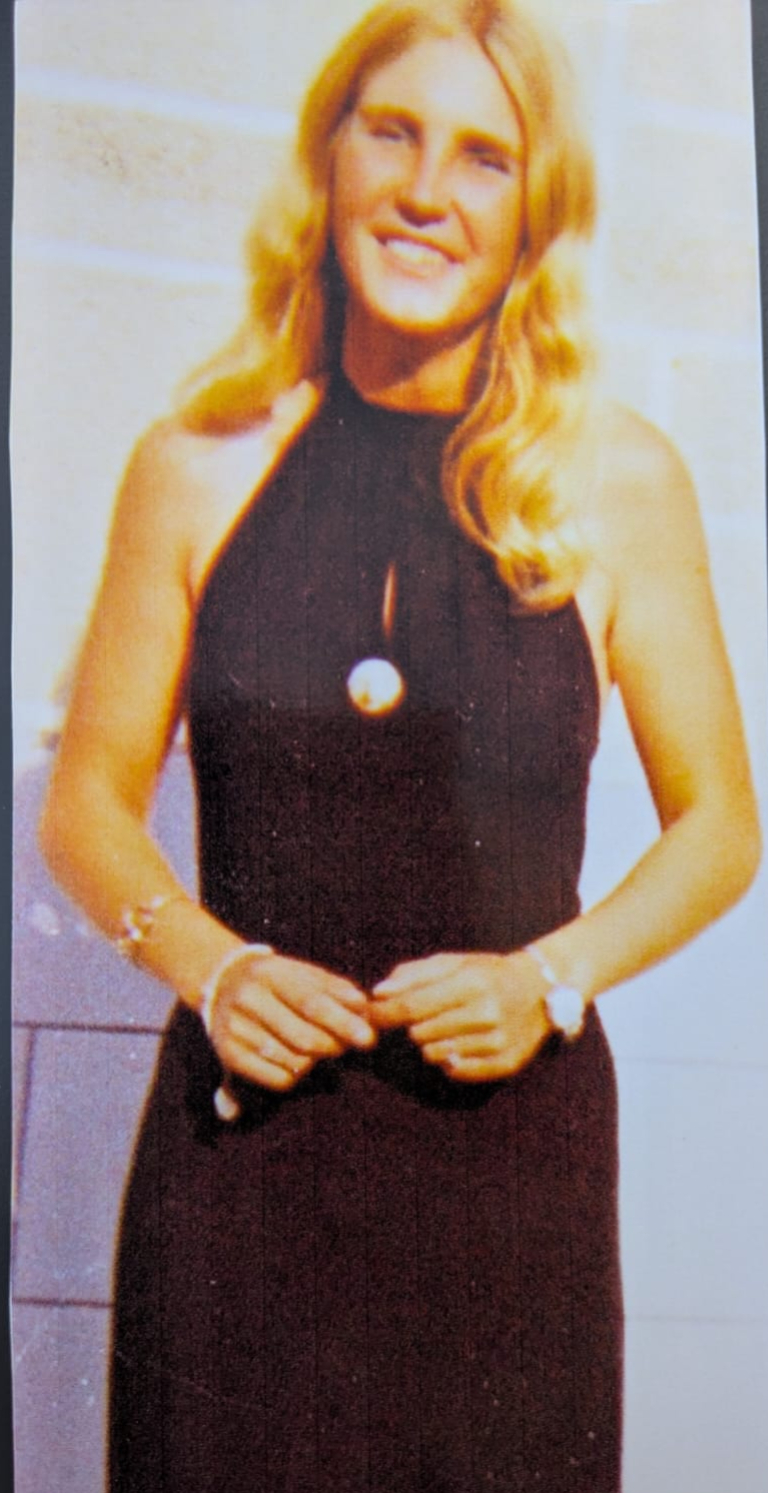

Portrait de Monique Pommier-Bonaldi (1975) · Partie 2

« J’étais la première femme à intégrer cette prestigieuse institution, et j’espérais bien ne pas être la dernière. »

Au-delà de l’anecdote ou du symbole, Monique Bonaldi revient avec une remarquable lucidité sur ses années à l’École des Mines d’Alès. Seule femme dans un environnement entièrement masculin, elle a dû se battre pour être reconnue, respecter ses choix et faire sa place. Entre enthousiasme, colère, renoncements et victoires, elle retrace ici, sans détour, les étapes de son parcours.

Retrouvez ci-dessous la suite de son récit :

Si vous pouviez adresser un message à la jeune femme que vous étiez en entrant à l'école en 1971, que lui diriez-vous aujourd'hui ?

Pour répondre à cette question, je vais devoir détailler mon parcours.

Je pensais, en entrant dans cette école, que mes principales difficultés seraient d’ordre scolaire ou technique : beaucoup de nouvelles matières pour moi (topographie, géologie, travaux souterrains, informatique, …).

Mais, j’avais suffisamment d’expérience en matières technologiques pour m’adapter à ces nouveautés.

Mes problèmes ont été tout autre. Comme je l’ai écrit précédemment, la première année, j’ai accepté de suivre toutes les directives de l’école. Ce n’est qu’en début de 2ème année que j’ai pris la décision de ne plus rien laisser passer. Et j’ai été « un tantinet » brutale dans mon action !

Donc pour répondre à votre question, je dirai à cette jeune femme d’à peine 20 ans en septembre 1971, de ne pas attendre la 2ème année pour réagir !

Ne pas attendre la 2ème année pour réagir :

Il n’était pas dans mes habitudes de me plaindre à la direction d’une école quand quelque chose n’allait pas (sans doute mon éducation). A l’époque, on passait par les délégués de classe, ou par des Anciens (3ème ou 4ème année) pour exprimer ses doléances.

Mais à l’Ecole des Mines, ceux à qui je me suis adressée, considéraient que mon traitement n’avait que des avantages et ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais changer tout cela. Quand on intègre une grande école, c’est l’enthousiasme, la découverte, presque l’insouciance ! Pour moi, en 1971, enthousiasme et découverte : oui, pleinement ! Mais très vite, j’ai eu quelques doutes et quelques soucis (enfin les soucis ont surtout été pour mes parents).

Je crois que le personnel dirigeant de l’école ne s’attendait pas à ce que je vienne vraiment à Alès. Quand j’ai passé l’oral du concours en juillet 1971, j’ai eu un entretien avec le Directeur des études, M. Lefevre, et j’avais précisé que je voulais être interne. Un cagibi ou un placard, avec une porte, m’aurait suffi.

Mais, fin aout, rien n’avait été prévu à l’internat pour me loger. J’ai donc dû m’inscrire en tant qu’externe, ce qui impliquait de trouver une chambre en ville, à mes frais, de payer tous mes repas à la cantine au tarif des externes.

Au début, avec mes parents, on ne s’est pas inquiétés, car j’étais boursière depuis la seconde ; on pensait que cela continuerait et nous aiderait financièrement. Mais on n’avait pas réalisé que cet établissement ne dépendait pas du ministère de l’Education Nationale, mais du ministère de l’Industrie. L’attribution des bourses ne suivait pas du tout les mêmes règles.

Comme le montant de la scolarité pour les garçons était dérisoire (500 francs par année scolaire pour l’internat et tous les repas), les bourses attribuées étaient rares et peu importantes. Et surtout, les externes n’y avaient pas droit ! Ça a été très dur financièrement pour mes parents.

Je n’avais pas de moyen de locomotion, toute la première année j’ai dû louer une minuscule chambre insalubre à Clavières qui coûtait à elle seule, plus de 5 fois le prix de la scolarité des garçons.

Quant aux prêts bancaires, pour une femme étudiante, c’était inenvisageable.

Après le premier stage en entreprise, et mes premiers salaires, j’ai pu gagner en autonomie et je me suis mise en quête d’un logement beaucoup plus économique.

Le fait d’être externe, c’était quand même sympa ; mais pour s’intégrer dans une promotion, ce n’était pas facile. On rate beaucoup d’évènements.

Pour le bizutage, par exemple : à Alès, il durait 2 à 3 semaines. Je pouvais participer à tout ce qui se faisait en journée, dans l’école ou en ville (défilé déguisé, chansons paillardes, défis en tout genre, monôme, etc...). Mais pas dans les dortoirs.

Ce qui s’y passait n’était certainement pas toujours très joli à voir, mais à cause de cela, pour les Anciens, je n’étais pas considérée comme les autres « Eschouliers ». Et ça, ça me faisait peur !

Je ne voulais pas qu’on me traite comme une fille, mais comme un étudiant à part entière.

Je ne voulais surtout pas bénéficier d’un traitement de faveur parce que j’étais une femme, et qu’on me donne un diplôme « au rabais ».

Au cours de cette année scolaire 1971-72, d’autres évènements m’ont déroutée :

- L’interdiction de visiter une mine de charbon avec mes camarades, sous prétexte que le travail au fond des mines de charbon était interdit « aux femmes et aux enfants de moins de 16 ans » (Dixit: le code du mineur de l’époque- texte qui visait à protéger les femmes). Ce qui m’a le plus choqué lorsque ces 2 professeurs m’ont convoquée au service des Mines pour m’annoncer cette nouvelle et m’envoyer séance tenante en étude, c’est cette association de « femmes » avec « enfants de moins de 16 ans » : cela en disait long sur la mentalité de l’époque.

- L’autre fait marquant pour moi, a été le choix de mon premier stage. Mes camarades de promotion pouvaient faire les démarches pour chercher par eux même un stage ouvrier, ou choisir dans une liste fournie par les Anciens. Mais, pour moi, l’école m’a imposé de le faire dans une entreprise de bâtiment de Saint-Christol-lez-Alès. Cela partait d’un bon sentiment : ils voulaient que je sois près de Clavières, au cas où cela se passerait mal (personnellement, je ne me faisais aucun soucis). Mais, le « Papes » qui dirigeait cette entreprise, avait de très gros soucis (divorce, fisc, inspection du travail, …) et, visiblement, il ne voulait pas s’encombrer d’une femme ! Il m’a « collée d’office » au secrétariat pour faire les feuilles de paye. Cela aurait pu être très intéressant, si les feuilles de pointage avaient été détaillées et exploitables, mais trop de choses dans cette entreprise étaient négligées. Et puis je n’étais pas venue à Alès pour m’enfermer dans un bureau. J’ai dû batailler pendant des semaines pour pouvoir approcher les équipes de maçons sur le terrain. Je ne ratais aucune occasion de fuir le bureau pour aider le géomètre dans ses implantations et relevés. Pour arriver à mes fins, je suis passé par l’atelier mécanique pour participer à l’entretien des vieux camions à bout de souffle (avec mon père, j’avais été à bonne école), puis le chef de la centrale à béton m’a chargée de m’occuper de l’organisation des tournées de camions toupies. Ce n’est qu’au bout de 2 mois, que j’ai pu intégrer une petite équipe de maçons qui faisait un chantier sur Saint-Christol. Pour me faire accepter, j’ai fait le pari que je déchargerai le camion de sacs de ciment, sans en déchirer un seul (20 sacs de 50 kg et aucun engin de levage. Dans les années 70, il n’y avait aucun conditionnement en 25 ou 30 kg comme aujourd’hui). Or, quand j’accompagnais mon père dans ses livraisons, j’avais l’habitude de porter de telles charges : j’ai été adoptée d’office ! Avec eux, j’ai pu enfin, faire un travail de terrain : terrassement, fondation, ferraillage, maçonneries en tout genre, enduits, …. Peu d’engins de chantier dans l’entreprise, tout ou presque tout se faisait à la main. Donc, malgré un début chaotique, ce stage m’a été très profitable sur le plan technique. Et pour les stages suivants, j’ai décidé de me débrouiller seule.

Ma rencontre avec d’anciens mineurs :

Dans cette entreprise de bâtiment, le « patron » embauchait souvent, pour quelques jours ou quelques semaines, d’anciens mineurs retraités. Ils avaient travaillé autrefois sous sa direction, au fond de la mine de La Royale (à la sortie d’Alès, sur la route de La Grand Combe).

Quand je leur ai demandé pourquoi une femme n’avait pas le droit de descendre au fond d’une mine de charbon, ils se sont indignés. Aussitôt, ils m’ont proposé de m’aider à convaincre la Direction de l’école, pour que je puisse faire cette descente ; quitte à faire intervenir les syndicats de mineurs et la presse, si j’essuyais encore un refus.

Donc, à la rentrée scolaire de septembre 1972, j’ai fait l’assaut du bureau de M. Lefevre, Directeur des études, pour obtenir cette autorisation. En février 1973, accompagnée d’un petit groupe de la 124ème promotion, j’ai fait ma première descente au fond.

J’avais parlé aussi à ces anciens mineurs, de mes difficultés pour trouver une location à un prix raisonnable. Pour eux, la solution évidente était de passer par les œuvres sociales de la mine, à Rochebelle.

En effet, les Houillères du bassin d’Alès possédaient de nombreux bâtiments destinés au logement des familles de mineurs. L’assistante sociale m’a proposé un petit 2 pièces au quartier de l’Espinette, en face de la mine de La Royale, pour un loyer très modique.

Pas de salle de bain, WC au fond du couloir, pas d’eau chaude, mais j’avais droit au charbon gratuit pour le chauffage.

Avec mon premier salaire, j’ai pu payer mon loyer, meubler le tout pour quelques sous chez un brocanteur, récupérer un vieux poêle à charbon et un chauffe-eau. C’était royal !

Dans ce petit bâtiment un peu délabré, vivaient quelques mineurs retraités, et des veuves de mineurs, tous et toutes d’origine très diverses : Pologne, Catalogne, ou Cévennes profondes…

C’était un endroit génial, avec une vue sur le Gardon, le chevalement de la mine de La Royale, et les premiers contreforts des Cévennes.

Et puis quelle ambiance ! il y avait de la joie de vivre, de l’entraide, de la solidarité, comme dans beaucoup de cités minières à cette époque.

On a gardé ce petit appartement jusqu’en 1978.

Mais ma demande de logement auprès des services sociaux des Houillères, n’est pas passée inaperçue, et M. Pertus, Directeur de l’école, a eu vent de ma démarche. Qu’une future ingénieure de l’Ecole des Mines d'Alès demande l’assistance des services sociaux pour trouver un logement a créé un scandale, qui m’a valu les foudres de la Direction.

Cela a fait, malgré tout, un peu bouger les lignes, et j’ai obtenu une compensation financière.

Mais le plus important pour moi, c’était que l’école prenne conscience qu’il était urgent d’améliorer l’accueil des femmes à Alès. J’étais la première femme à intégrer cette prestigieuse institution, et j’espérais bien ne pas être la dernière.

Ma deuxième année à l’Ecole des Mines :

Fin 1972, tout semblait s’arranger. J’avais un logement qui me convenait, sans pression financière, la promesse de visiter une mine de charbon, et mon fiancé : Joël Bonaldi venait d’intégrer la 124ème promotion de l’école avec 6 autres copains venus de notre prépa de Clermont.

Mon principal objectif cette année-là, c’était de décrocher un stage de 4 mois dans les travaux publics, en tant que chef d’équipe.

L’Ecole organisait régulièrement des rencontres avec des grands groupes du secteur des T.P., sous forme de discussion ouverte autour d’un apéro dinatoire. J’en ai profité pour proposer ma candidature. Personne ne mettait en doute mes capacités, mais la réponse a été unanime : « vous allez vous faire violer ; on ne peut pas prendre le risque ».

Alors, j’ai lancé un pari : « je fais ce stage sous forme d’essai non rémunéré. Si tout se passe sans incident, vous me verserez mes indemnités de stage au bout des 4 mois. Si ça se passe mal, je rentre à Alès et vous ne me devrez rien »

Un seul a relevé le défi : un jeune conducteur de travaux de la SCREG de Grenoble. Voilà comment j’ai décroché ce 2ème stage en entreprise.

Mai 1973, je partais à Grenoble, et mon futur mari, lui, commençait son travail dans une mine de spath fluor dans l’Indre.

Cette fois, pas de secrétariat : du chantier du premier au dernier jour. J’ai commencé comme « mousse », sous la direction d’un chef de chantier (le mousse, c’est celui qui fait toutes les démarches auprès des fournisseurs de matériaux ou de matériel). Excellent poste pour se faire connaitre de tout le monde.

Puis on m’a confié une petite équipe pour divers chantiers de parking et d’assainissement. Je n’ai eu aucun problème de relation avec le personnel, français ou étranger ; au contraire !

A cette époque, pour se faire respecter, un chef devait « gueuler », insulter, bousculer ses ouvriers.

Ce n’était pas du tout ma façon de voir le travail en équipe. D’abord, je débutais et j’avais tout à apprendre. Et eux, pour la plupart avaient de l’expérience.

Ils ont rapidement compris que je ne fonctionnais pas comme les autres, et qu’on était tous dans la même galère.

Je leur montrais les plans, en exposant le travail à faire, et souvent, on trouvait des solutions ensemble.

Je les aidais dans certaines démarches administratives (beaucoup avaient des difficultés à parler français), je montrais à ceux qui le voulaient, comment utiliser un niveau de chantier et eux m’initiaient à la conduite d’engins.

On a réussi à finir ensemble nos 3 chantiers, sans le moindre problème. Fin septembre, j’ai quitté Grenoble, avec une indemnité pour mes 4 mois ½ de travail.

[Petite parenthèse : Dans l’agence de Grenoble, j’ai eu l’occasion de rencontrer d’autres étudiants qui, comme moi, venaient faire un stage de découverte d’un mois ou deux, en entreprise. Ils étaient issus de diverses écoles : INSA, ESTP, mais aussi BTS. Cela m’a permis d’échanger avec eux sur leur formation. Et là, j’ai pris peur !

Certains cours, enseignés à Alès n’étaient pas tout à fait à la hauteur. On avait une bonne formation pour faire du chantier, mais beaucoup de nos cours étaient soit dépassés (20 ans de retard), soit d’un niveau plus près du Bac Génie Civil que du diplôme d’ingénieur. En particulier en matière de règlementation, et pour tout ce qui touchait au bureau d’étude.

Les premiers mois de la 3ème année, j’ai perdu pieds, je n’avais plus confiance.]

Mes deux dernières années d’étude :

J’ai retrouvé mon fiancé à la rentrée de septembre 1973, on s’est marié en 1974, et comme j’étais enceinte, j’ai choisi de faire mes 3ème et 4ème stage en bureau d’étude béton armé, à Clermont-Ferrand.

Et là, aucune réticence du fait que je sois une femme, mais j’ai pu constater que notre formation dans ce domaine était nettement insuffisante. Même sur le plan informatique, on avait à Alès à mon arrivée en 1971, de gros ordinateurs, ce qui nous avait donné une longueur d’avance, mais en 74-75, le matériel et les méthodes de travail en bureau d’étude avaient évolué beaucoup plus vite qu’à l’école.

J’avais l’impression d’être dans une impasse. Quand un ingénieur (homme) débutait dans la vie active, les entreprises estimaient qu’il lui fallait 1 ou 2 ans avant d’acquérir l’expérience nécessaire pour bien fonctionner en autonomie. Mais lorsqu’ils embauchaient une femme ingénieur, on exigeait qu’elle soit au top niveau dès le premier jour !

[Petite parenthèse : En février 1975, une certaine Anne Chopinet, entrée 1ère femme major de Polytechnique en 1972, a postulé pour intégrer Mines Paris après ses 3 années à l’X. Son but était de prendre un poste important au service des Mines.

Sa démarche m’a donné l’autorisation de m’inscrire pour un poste dans un service des Mines, à condition d’être dans les 10 premiers au classement général de ma promotion.

Je n’avais absolument pas l’intention de m’enfermer dans un travail administratif, mais pour marquer le coup à Alès, j’ai fait quand même la démarche, afin de créer un précédent pour de futures étudiantes.]

Nos années de galère :

Après mon diplôme, j’ai fait une année de bourse de recherche au Centre des Matériaux de l’école, sous la direction de M. Weber, tout nouveau professeur arrivé à Alès. Là, j’ai vu les choses bouger dans notre école.

La venue de M. Weber a apporté un souffle nouveau ; puis de nouveaux professeurs et de nouveaux cours ont fait évoluer la formation. Et en septembre 1975, 4 jeunes femmes ont intégré en 1ère année. Pour moi qui avais été la seule étudiante pendant 4 ans, c’était une nouveauté !

Mon mari, lui, n’avait trouvé dans cette école qu’une seule passion : La Mine.

Il a fait tous ses stages en travaux souterrains : mine de fer, de charbon, de spath fluor. Rien d’autre ne l’a intéressé. Quand nous avons commencé à chercher du travail, en 1976, toutes les mines en France ont gelé les embauches, et ont fermé les unes après les autres.

Quant au secteur du BTP, l’activité était au plus bas et les offres d’emploi étaient rares. Dans ce cas, difficile de décrocher un emploi. Quand l’un de nous était embauché, l’autre ne trouvait rien. Et, dans ces métiers « d’hommes », la candidature d’une femme était écartée, sans même un espoir de décrocher un entretien d’embauche pour espérer convaincre un chef d’entreprise. J’ai essayé diverses pistes, mais rien ne marchait.

La dernière entreprise pour laquelle j’ai travaillé à Tours en 1978, a eu de gros problème de fabrication, et menaçait de fermer.

Or, mon mari, qui avait renoncé aux mines, venait juste d’être recruté par France Télécom (Orange), pour développer les réseaux téléphoniques à Tours …

Pour la première fois, on pouvait être ensemble dans la même ville. Il était urgent que je trouve un autre emploi en région tourangelle, plus stable.

Par chance, cette année-là, un camarade de promotion de Joël était professeur de Génie Civil dans un tout petit lycée technique privé, à Joué-lès-Tours. Il venait de passer le CAPET et partait dans un autre établissement, dans les Pyrénées. Son poste était vacant. J’ai postulé pour le remplacer, et en septembre 1978, j’ai commencé une carrière de professeur de Génie Civil - Travaux Publics.

Je n’avais jamais envisagé une seconde de faire ce genre de travail ! 18 heures de cours par semaine, et plein de vacances. Moi qui étais en déplacement ou au travail 50 heures par semaine, qu’allais-je faire de tout ce temps libre ? Je pensais le mettre à profit pour rechercher autre chose. J’avais une piètre opinion du métier d’enseignant. En réalité, pendant les 2 premières années scolaires, je n’ai pas vu le jour.

Pour créer des cours dignes de ce nom, je travaillais plus de 50 heures par semaine, vacances comprises ; avec l’idée que je partirais quand je commencerai à m’ennuyer. J’ai tenu ce poste pendant 33 ans sans voir le temps passer, avec une équipe pédagogique exceptionnelle.

Que souhaiteriez-vous transmettre aux jeunes générations d'élèves, en particulier aux jeunes femmes qui vous succèdent aujourd'hui dans les amphis ?

Comment répondre à une telle question !?

Si l’on regarde l’histoire de notre prestigieuse école depuis 1841, les jeunes qui sont actuellement étudiants et étudiantes, représentent l’Avenir !

A comparaison, notre promotion de 1975 ne dépasse guère le stade du Moyen Age.

IMT Mines Alès est maintenant une « grande école ». Le recrutement, les effectifs, les lieux, mais aussi les formations, les débouchés n’ont plus rien à voir avec ce que nous avons connu du temps de l’ENSTIMA.

Avec l’arrivée d’internet, des réseaux sociaux, et maintenant de l’IA, on ne travaille plus et on ne raisonne plus comme il y a 50 ans. Les compétences qu’il fallait à l’époque ne servent plus à rien maintenant.

Mais n’allez pas croire que c’était mieux avant ! Le monde a changé, tout simplement, et c’est dans la logique des choses.

De ma toute petite expérience professionnelle, j’en ai tiré un enseignement : la vie est pleine de surprises. Il suffit de s’adapter.

Vous seriez en droit de vous demander, comment, avec un diplôme d’ingénieur, j’ai pu finir dans la peau d’un simple professeur (un bouleau de « bonne femme » comme il m’a été reproché à l’Amicale des anciens élèves).

Mon diplôme ne m’a servi qu’à 2 choses :

- Être mieux payée que les professeurs de niveau Bac +3

- Avoir le droit de passer le CAPET cinq ans avant eux.

Si bien qu’à travail égal, j’ai été mieux payée pendant toute ma carrière que tous mes collègues hommes embauchés en même temps que moi. Paradoxe de l’éducation nationale !

L’enseignement, j’y suis arrivée par hasard. Au début, j’ai accepté ce poste pour faire une pause, afin qu’on soit ensemble avec mon mari, pour s’occuper de notre fille qui avait de gros problèmes de santé.

J’étais persuadée que j’allais m’ennuyer ! J’enseignais 4 matières techniques différentes sur 2 niveaux d’étude, avec très peu d’éléments pour construire un cours digne de ce nom (pas de manuel scolaire, et un vaste programme).

Les calculs aux examens se faisaient à la règle à calcul, pas d’internet, et pour toute recherche il fallait se baser sur des livres, trop coûteux pour notre petite structure.

Une des classes de Monique

en 1983

Mais j’ai eu la chance d’avoir un Directeur d’établissement hors du commun : un prêtre, passionné par les chantiers de Génie Civil. A Tours, il était connu comme « le loup blanc » et il m’a ouvert toutes les portes des entreprises et maîtres d’œuvre de la région. Sous son impulsion, j’ai organisé des visites de chantiers dans tous les domaines du BTP (plus de 350 dans ma carrière).

Autre point positif pour l’époque : dans chacune des classes de Génie Civil, il y avait toujours 3 ou 4 filles par classe. Et dans ce lycée technique, le recrutement des femmes ne posait aucun problème.

Sur le chantier du métro d'Athènes en 2002

Sur le chantier du Viaduc de Millau en 2003

Avec une partie de l'équipe pédagogique, au chantier de Rion Antirion en Grèce, en 2004

Puis au fil du développement de nos filières, Bac, BTS TP et Bat, Etudes et économie de la construction, d’autres enseignants ont été recrutés : pas d’autres femmes, mais tous des ingénieurs de diverses écoles (ESTP Paris, INSA Lyon et Rennes, Centrale Nantes, CUST Clermont …)

Tous sauf un : qui n’avait qu’un BTS, mais 15 ans d’expérience professionnelle. Bien sûr, nous l’avons appelé chef : normal, il s’appelait BOUYGUES. Certains sont repartis en entreprise au bout de quelques années, d’autres, comme moi, y ont fini leur carrière. Mais tous, nous avions à cœur d’enseigner autrement (ce qui était possible dans un lycée privé sous contrat à cette époque).

On exploitait à fond les visites de chantier, les stages en entreprise. On avait mis en place un système d’aide à la recherche de stage ou d’emploi en entreprise pour aider nos étudiants.

Bref, on « pédalait tous dans le même sens ». Et ça, dans une vie professionnelle, ça n’a pas de prix.

Quant aux candidatures féminines, elles étaient toujours les bienvenues, alors que dans certains établissements publics, à partir des années 2000, elles étaient écartées.

Il est certain qu’un poste de professeur est moins prestigieux et beaucoup moins bien payé qu’un poste d’ingénieur. Mais durant ces 34 ans, je ne me suis jamais ennuyée.

Ce contact permanent avec les chantiers de toutes sortes, m’a permis d’observer et de garder un lien avec la profession. D’autre part, j’ai pu bénéficier d’une stabilité d’emploi pour m’occuper de ma famille ; ce qui était plus important pour moi que ma carrière.

Que dire à de jeunes étudiants et étudiantes !?

J’avoue que je suis bien mal placée pour répondre. Il vaudrait mieux contacter les femmes qui sont sorties en 1979 et après, car elles, au moins, ont dû faire une vraie carrière d’ingénieur.

👉 Interview de Sylviane AUGE-PETIT.

Le monde évolue de plus en plus vite ; plus personne, de nos jours, ne resterait plus de 30 ans dans la même entreprise.

Je dirais que l’important est de définir ce qu’on ne veut pas, et ensuite s’adapter à tout ce qui se présente.

Pour les demoiselles, je rajouterais :

- Oubliez les blagues sexistes ; avec un peu d’humour, elles finissent par se retourner contre « l’envoyeur »

- Mais méfiance, soyez vigilantes : à la fin des années 60, quand les femmes mariées ont obtenu des droits, puis en 74 avec la loi Veil, je pensais que toutes ces avancées étaient définitives. Mais je vois que dans certains pays on revient en arrière. Il suffit de peu de choses. Alors ne laissez rien passer !

Le témoignage de Monique Bonaldi est bien plus qu’un récit d’ancienne élève. C’est une voix libre, lucide et engagée, qui nous rappelle combien chaque progrès, aussi modeste soit-il, a souvent été arraché par la détermination de quelques pionnières. À travers ses souvenirs, ses combats, ses doutes et ses réussites, elle incarne une génération de femmes qui ont ouvert la voie sans toujours en mesurer l’impact immédiat.

Nous tenons à remercier très chaleureusement Monique pour le temps qu’elle nous a consacré, pour la richesse de ses réponses, pour sa sincérité sans détour, et pour cet entretien passionnant, bien au-delà de nos espérances.

8

8

6 Commentaires

L'essor de l'école est à mettre au crédit du directeur qui a précédé celui que tu as connus et à Dédé. Il faut savoir que l'école a failli disparaître début des années 60.... par manque de candidats. Des mutations de personnels ont même étaient anticipées à cette fin.

Merci pour ton récit, ton combat.

Bravo Monique et merci.

En tout cas, je te dis chapeau pour la manière dont tu as réussi et à bientôt j'espère lors d'une prochaine rencontre.

Bien amicalement.

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.